Foresight Report - Zyklus I Autoren: Innovativ Thüringen & Instituts für Innovation und Technik (iit) in der VDI/VDE Innovation + Technik GmbH

Veröffentlicht: November 2025

1. Warum Foresight?

Thüringen steht vor der Herausforderung, seine Innovationskraft in einem von technologischen, gesellschaftlichen und geopolitischen Umbrüchen geprägten Umfeld zukunftsfähig zu gestalten und die zur Verfügung stehenden Mittel und Potenziale so effektiv wie möglich zu nutzen. Die Frage, wie Zukunft aktiv gestaltet werden kann, ist für Verantwortungsträger in Politik, Wirtschaft und Wissenschaft von zentraler Bedeutung, da eine Prioritätensetzung erfolgen muss. In einer Zeit tiefgreifender technologischer und gesellschaftlicher Transformationen dient strategische Vorausschau der Generierung von Orientierungswissen über mögliche künftige Entwicklungen. Innovativ Thüringen hat im Jahr 2024 einen Foresight-Prozess gestartet, der systematisch, datenbasiert und partizipativ zentrale Zukunftsthemen für die thüringische Innovationspolitik identifiziert und Folgewirkungen antizipiert. Dieser Prozess soll jährlich wiederholt werden. Foresight (Strategische Vorausschau) bezeichnet einen systematischen, wissensbasierten Prozess zur Antizipation möglicher Zukunftsentwicklungen, um frühzeitig Orientierungswissen für strategische Entscheidungen zu generieren und gestaltbare Handlungsoptionen aufzuzeigen. Ziel des Prozesses in Thüringen ist, relevante Trends zu identifizieren, um langfristige Weichenstellungen auf einer belastbaren Wissensgrundlage vorzunehmen und zukünftige Entwicklungspfade für die thüringische Innovationslandschaft zu öffnen.

Im Rahmen der Regionale Innovationsstrategie für intelligente Spezialisierung und wirtschaftlichen Wandel in Thüringen (RIS Thüringen) bildet Foresight ein zentrales Element der Governance und Weiterentwicklung. Die strategische Vorausschau ermöglicht es, technologische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Zukunftstrends systematisch zu identifizieren und in strukturierte Innovationspfade zu überführen. Durch den Einsatz von Foresight-Instrumenten werden frühzeitig Handlungsfelder sichtbar gemacht, in denen Thüringen vorhandene Stärken mit aufkommenden Chancen koppeln kann. Damit trägt Foresight innerhalb der RIS dazu bei, Innovationspotenziale nicht nur reaktiv zu adressieren, sondern proaktiv zu erschließen und resiliente Strategien für Forschung, Entwicklung und Wertschöpfung zu gestalten.

Der vorliegende Bericht gibt einen Überblick über den Foresight-Prozess und die Ergebnisse des ersten Foresight-Zyklus, der von Juni 2024 bis Juni 2025 von Innovativ Thüringen als Schulterblick mit dem Institut für Innovation und Technik (iit) in der VDI/VDE Innovation + Technik GmbH durchgeführt wurde und nunmehr kontinuierlich fortgeführt wird.

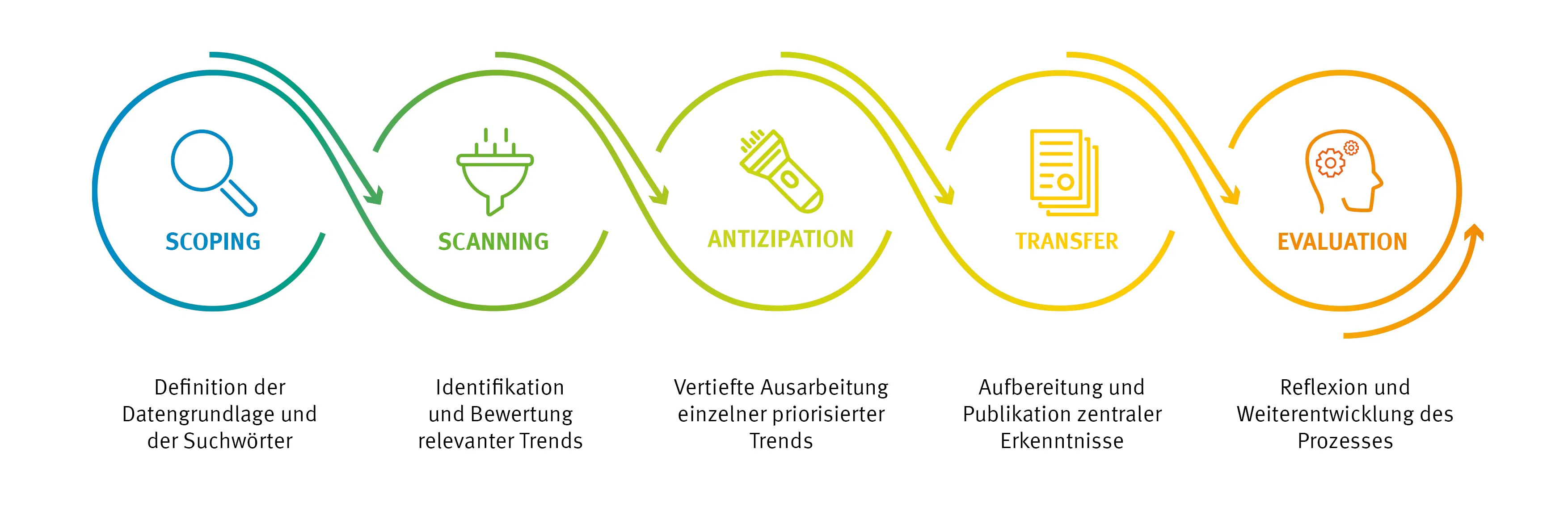

2. Foresight-Prozess in Thüringen

3. Vorgehen und Methoden

3.1 Scoping

3.2 Scanning

Im Rahmen der Scanning-Phase wurden relevante Datenquellen systematisch durchsucht, inhaltlich aufbereitet und thematisch verdichtet, um erste Entwicklungslinien und Schwerpunkte zu identifizieren. Die daraus hervorgehenden Themencluster wurden schrittweise konsolidiert, qualitativ analysiert und entlang definierter Relevanzkriterien von Experten bewertet. Auf Basis dieser Bewertung wurden zentrale Schlüsseltrends abgeleitet, die im anschließenden Trendworkshop vertiefend diskutiert und im Hinblick auf ihre strategische Bedeutung für Thüringen eingeordnet wurden.

Quantitative Datenanalyse

- Mithilfe der erarbeiteten Searchstrings wurden die oben beschriebenen Datenquellen durchsucht und entsprechende Datensätze (Samples) für die jeweiligen Spezialisierungsfelder generiert. Diese Samples potenziell relevanter Datensätze wurden mit Text-Mining-Prozeduren aufbereitet, um eine weitere Auswertung zu ermöglichen. Zur Analyse dieser Beziehungen kam eine Word-Embedding-Methode (Word2Vec) aus dem Bereich des Natural Language Processing (NLP) zum Einsatz. Die daraus resultierenden Wortvektoren bilden einen hochdimensionalen semantischen Raum, in dem kontextuell verwandte Begriffe nahe beieinanderliegen. Dies ermöglicht eine aggregierte Betrachtung der enthaltenen Themenkomplexe.

- Zur Exploration des entstehenden Vektorraums wurde ein k-Means-Clustering-Verfahren eingesetzt. K-Means-Clustering ist ein Verfahren der unüberwachten Mustererkennung, bei dem Datenelemente anhand ihrer Ähnlichkeit in Cluster (k) gruppiert werden. Ziel ist es, innerhalb der Cluster eine möglichst hohe Ähnlichkeit und zwischen den Clustern eine möglichst große Unterschiedlichkeit zu erreichen. Auf diese Weise konnten semantisch ähnliche Begriffe zu Clustern gruppiert und in Form von Themenkarten visualisiert werden. Diese erlauben eine aggregierte Darstellung übergeordneter Themenfelder.

- Abschließend wurden die thematischen Cluster durch die Principal Component Analysis (PCA) für eine räumliche Darstellung transformiert. Die PCA ist ein Verfahren zur Dimensionsreduktion, das hochdimensionale Daten durch lineare Transformation auf wenige Hauptkomponenten abbildet. Dies ermöglichte eine zwei- bzw. dreidimensionale Abbildung des semantischen Raums sowie eine räumliche Darstellung der Cluster, wodurch inhaltliche Überschneidungen zwischen den Clustern sowie thematische Beziehungen sichtbar gemacht wurden.

Qualitative Ausarbeitung

- Die auf diesem Weg erarbeiteten Themencluster wurden anschließend qualitativ vertiefend analysiert, indem die zugehörigen Datensätze inhaltlich von den Experten des iit ausgewertet wurden. Mithilfe einer generativen KI wurden die Cluster benannt, sodass die in den Clustern enthaltenen Trends zusammenfassende Titel erhielten. Im nächsten Schritt ermöglichte das expertenbasierte Sense-Making sowie die Konsolidierung der unterschiedlichen Quellenergebnisse, die gefundenen Cluster inhaltlich zu interpretieren, ihre Bedeutung einzuordnen und eine konkrete Themenliste mit relevanten Trends und Entwicklungen abzuleiten. Im Ergebnis wurden aus den Clustern abgrenzbare und beschreibbare Themen mit Zukunftsbezug entwickelt. Die so entstandene Themenliste wurde als Themen-Longlist mit 45 Einzelthemen aus den fünf Spezialisierungsfeldern in den weiteren Prozess genommen. Sie bildete ein breites Spektrum an potenziell relevanten Fragestellungen ab.

- Im nächsten Schritt erfolgte eine online durchgeführte Expertenbefragung. In dieser Online-Befragung wurden die 45 Einzelthemen von Mitgliedern der Strategiebeiräte der RIS Thüringen sowie weitere Fachexperten aus Thüringen qualitativ nach den folgenden Relevanzkriterien bewertet: (i) Neuigkeitswert, (ii) Disruptionspotenzial, (iii) Chancenpotenzial für Thüringen, (iv) Risikopotenzial für Thüringen, (v) Handlungsrelevanz. Trends, die überdurchschnittliche Bewertungen in einem oder mehreren Kriterien erhalten hatten, wurden für die weiterführenden Analysen ausgewählt. Dabei wurde berücksichtigt, dass aus jedem Spezialisierungsfeld Trends ausgewählt wurden. Im Ergebnis bildeten die 20 relevantesten Trends die Themen-Shortlist, die als Grundlage für den Trendworkshop diente, in dem vertiefende thematische Einordnungen vorgenommen wurden. Für diese 20 Trends wurden Trend-Steckbriefe erarbeitet.

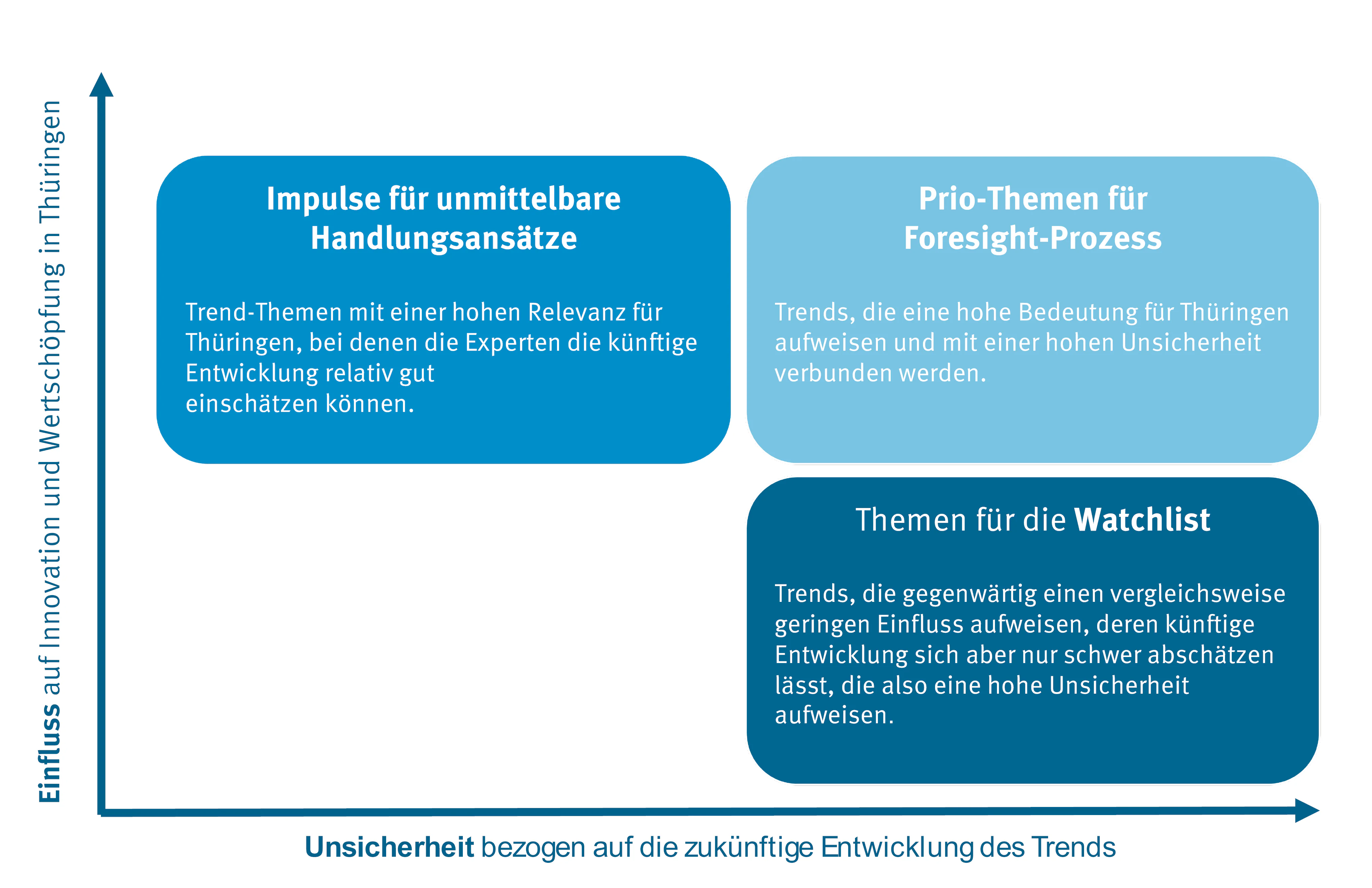

- Der ganztägige Trendworkshop fand im November 2024 in Präsenz in Erfurt statt. Darin wurden die im Rahmen des Foresight-Prozesses identifizierten 20 Trends gemeinsam mit zentralen Akteuren priorisiert und vertiefend diskutiert. Teilgenommen haben Mitglieder des Foresight-Kernteams, Spezialisierungsfeldmanager von Innovativ Thüringen sowie externe Experten der jeweiligen Themenfelder. Nach einer Einführung in Methodik und Zielsetzung sowie einer interaktiven Vorstellungsrunde erfolgte die Priorisierung der Trends in zwei Kleingruppen entlang der nachfolgend beschriebenen Priorisierungsmatrix (siehe Abbildung). Aus den 20 Trends wurden im Trendworkshop schlussendlich fünf Themen für die weitere Foresight-Bearbeitung ausgewählt.

Details zum Trendworkshop

3.3 Antizipation

Die fünf im Trendworkshop identifizierten Fokustrends wurden zur vertieften Analyse und Diskussion im Rahmen der Antizipationsphase in zwei halbtägigen Workshops ausgearbeitet. Ziel war es, potenzielle mittel- bis langfristige Auswirkungen relevanter Veränderungen zu strukturieren und daraus erste Implikationen für den Innovations- und Wertschöpfungsstandort Thüringen abzuleiten. Eingeladen waren einschlägige Expertinnen und Experten des Thüringer Innovationssystems sowie die Spezialisierungsfeldmanager von Innovativ Thüringen, um ein breites fachliches Spektrum und praxisnahes Wissen sicherzustellen.

Der erste Antizipations-Workshop im Januar 2025 widmete sich der Analyse von Zukunftstrends im Bereich Gesundheitstechnologien und Gesundheitswirtschaft. Die Arbeit erfolgte in zwei Gruppen: (1) KI-gestützte, robotische und immersive Technologien für personalisierte Gesundheit mit dem Potenzial, durch kollaborative Robotik und immersive Anwendungen eine individualisierte und wirksame medizinische Versorgung zu ermöglichen, sowie (2) eHealth: KI zur Vorhersage, Diagnose, Behandlung & Prävention von Krankheiten mit dem Ziel, die Gesundheitsversorgung durch vorausschauende Analyse, präzise Diagnostik und maßgeschneiderte Präventionsstrategien zu transformieren.

Der zweite Antizipations-Workshop im Februar 2025 und konzentrierte sich auf Schlüsseltechnologien der industriellen Wertschöpfung. In drei Gruppen wurden bearbeitet: (1) Kontext-sensitive Sensorik für adaptive Systeme in Produktion, Verkehr, Robotik und Energieversorgung, (2) Intelligente Bildverarbeitung für adaptive Systeme als Grundlage für autonome, reaktive und lernfähige Systeme sowie (3) Quantenbasierte & neuromorphe Technologien für Computing und Sensorik mit disruptivem Potenzial für vielfältige Anwendungsfelder.

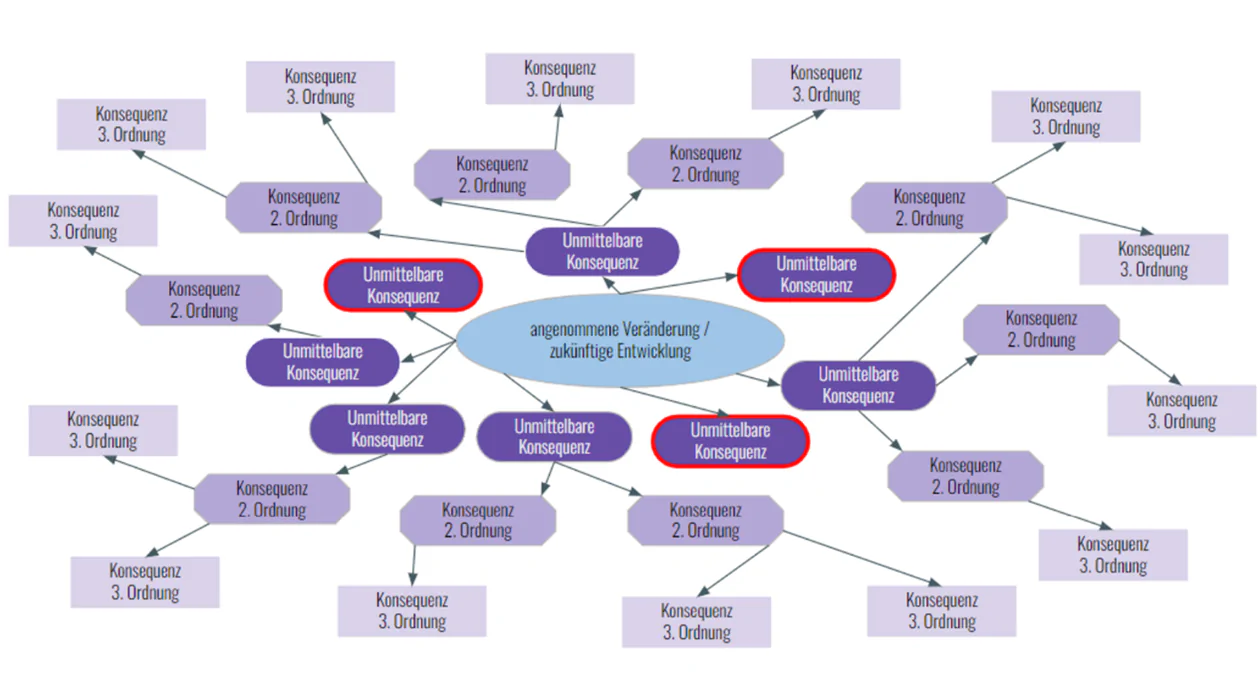

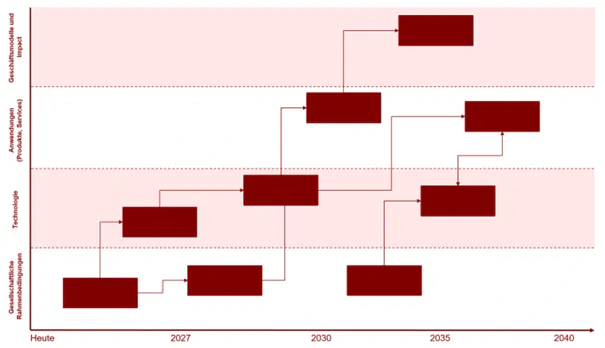

Für die Workshops wurden gezielt zwei komplementäre Foresight-Methoden ausgewählt: (1) Futures Wheel und (2) die Visual Roadmap. Die Kombination beider Ansätze verbindet exploratives Denken unter Unsicherheit mit einer strukturierten Ableitung konkreter Entwicklungspfade.

Futures Wheel

Visual Roadmap

Gerade für den Thüringer Foresight-Prozess und die hier ausgewählten fünf Fokustrends erwies sich die Kombination dieser beiden Methoden als besonders geeignet. Zum einen erlaubte das Futures Wheel, unter den Bedingungen hoher technologischer Dynamik und strategischer Unsicherheit einen breit angelegten Möglichkeitsraum zu erschließen und dabei auch überraschende oder gegenläufige Entwicklungspfade sichtbar zu machen. Zum anderen stellte die Visual Roadmap sicher, dass diese explorativ identifizierten Pfade in eine kohärente Zukunftsarchitektur überführt werden konnten – mit klaren Zeithorizonten, kritischen Meilensteinen und benannten Handlungsfeldern. Die Methoden ergänzten sich somit ideal: Die Stärken des Futures Wheels in der kreativen, divergenten Ideengenerierung und der Identifikation systemischer Wechselwirkungen wurden mit den Stärken der Visual Roadmap in der konvergenten Strukturierung, Priorisierung und Operationalisierung verbunden. Dadurch konnte nicht nur die Komplexität der Fokustrends angemessen abgebildet, sondern auch eine direkte Anschlussfähigkeit an strategische Entscheidungs- und Umsetzungsprozesse in Thüringen geschaffen werden.

In beiden Workshops diente das Futures Wheel am Vormittag zur Erkundung möglicher Wirkungsketten. Am Nachmittag wurde mit der Visual Roadmap auf Basis einer wünschenswerten Zielvorstellung im Sinne eines Backcasting-Ansatzes erarbeitet, welche Technologien, Produkte und Services sowie welche politischen, gesellschaftlichen und infrastrukturellen Rahmenbedingungen bis 2035 geschaffen werden müssten, um diese Pfade zu realisieren.

4. Ergebnisse: Fokustrends

Die Ergebnisse des ersten Foresight-Zyklus von Innovativ Thüringen und dem Instituts für Innovation und Technik (iit) in der VDI/VDE Innovation + Technik GmbH werden folgend aufgeführt und im Details dargestellt. Kapitel 4 gibt eine Übersicht zu den Fokusthemen, die den gesamten Foresight-Prozess, inklusive Antizipationsworkshop, durchlaufen haben. In Kapitel 5 werden weitere relevante Zukunftsthemen adressiert.

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über alle Trendthemen aus Zyklus I: 20 Themen wurden im Trendworkshop 2024 bearbeitet. Davon wurden fünf für die Antizipationsworkshops ausgewählt.

4.1 Übersicht Trendthemen

| Thema | Foresight-Prozess |

|---|---|

| KI-gestützte, robotische und immersive Technologien für personalisierte Gesundheit | Trend- und Antizipation-Workshop |

| eHealth-Systeme auf KI-Basis | Trend- und Antizipation-Workshop |

| Kontext-sensitive Sensorik | Trend- und Antizipation-Workshop |

| Intelligente Bildverarbeitung für adaptive Systeme | Trend- und Antizipation-Workshop |

| Quantenbasierte und neuromorphe Technologien | Trend- und Antizipation-Workshop |

| Kommerzialisierung und Technologisierung der Weltraumforschung | Trendworkshop |

| Neue Ansätze zur Bewältigung von Umwelt- und Gesundheitsherausforderungen | Trendworkshop |

| Ganzheitliche Ansätze zum integrierten Energiemanagement | Trendworkshop |

| Fortschrittliche Materialien und Technologien für Energie- und Informationssysteme | Trendworkshop |

| Intelligente Städte mit Fortschritten in Infrastruktur, KI und Cybersicherheit | Trendworkshop |

| Fortschrittliche Autonomie- und Sicherheitsstrategien für unbemannte Flugsysteme | Trendworkshop |

| Nachhaltige und energiesparende integrierte Wärme-/Kältesysteme | Trendworkshop |

| KI-, IoT- und Modellierungstechnologien für Landwirtschaft, Umweltmonitoring und Ressourcenmanagement | Trendworkshop |

| Synergistische Digital Twins und IoT-Systeme | Trendworkshop |

| Personalisierte Medizin: Diagnostik, Therapien & Gesundheitsstrategien | Trendworkshop |

| Multimodale KI-Anwendungen und Sprachverarbeitung der neuen Generation | Trendworkshop |

| Innovative Therapieplattformen & Biomimetik für personalisierte Medizin | Trendworkshop |

| Biotechnologische Innovationen und Genomik zur Verbesserung der Lebensqualität | Trendworkshop |

| Internet of Vehicles (iov), intelligente Verkehrssysteme und Cybersicherheit | Trendworkshop |

| Multimodale Interaktionen und Embodiment in Hybridumgebungen | Trendworkshop |

4.2 KI-gestützte, robotische und immersive Technologien für personalisierte Gesundheit – für eine Medizin, die individueller, zugänglicher und wirksamer wird

Die personalisierte Gesundheitsversorgung steht an der Schwelle zu einer fundamentalen Transformation. Neue Technologien wie Künstliche Intelligenz (KI), Robotik sowie immersive Technologien wie Virtual Reality (VR) und Augmented Reality (AR) eröffnen vielversprechende Perspektiven, um medizinische Rehabilitation und Versorgung individueller, effizienter und nachhaltiger zu gestalten. Im Zentrum dieses Trends steht die Verknüpfung von datengestützten Entscheidungsgrundlagen mit Präzisionstechnologien und immersiven Therapieformen. Thüringen kann in diesem Kontext eine Vorreiterrolle übernehmen, indem es seine technologischen und wissenschaftlichen Stärken mit einer patientenzentrierten Innovationskultur verknüpft.

Die Anwendungsmöglichkeiten dieser Technologien sind vielfältig: KI ermöglicht eine automatisierte Analyse von Gesundheitsdaten, wodurch personalisierte Therapiepläne und Ernährungs- und Lebensstilberatungen erstellt werden können. Robotik unterstützt insbesondere in der Rehabilitation, bspw. durch robotergestützte Physiotherapie oder feinmotorische Übungen bei neurologischen Krankheitsbildern. Immersive Technologien wie VR-basierte Exergames steigern nicht nur die Motivation von Patienten, sondern verbessern auch gezielt das Gleichgewicht, die Fitness und das Schmerzmanagement der Nutzer. Zudem eröffnen Tele-Rehabilitation und Telepräsenzrobotik neue Möglichkeiten für eine ortsunabhängige Versorgung und gleichsam eine intensivere Patientenbegleitung.

Neben diesen technischen Chancen gilt es jedoch auch, zentrale Herausforderungen zu adressieren. Die Entwicklung und Implementierung KI-gestützter, robotischer und immersiver Technologien erfordert ein hohes Maß an Zuverlässigkeit, Präzision und fortlaufender Kalibrierung, um Vertrauen in die Technologie und damit einhergehend ein hohes Akzeptanzniveau bei den Zielgruppen (Ärzte und Patienten) zu erreichen. Zentrale Voraussetzung dafür sind umfassende Datenschutz- und Datensicherheitsmaßnahmen, da in diesem Anwendungsfeld sensible Gesundheitsdaten verarbeitet werden.

Für den Trend KI-gestützte, robotische und immersive Technologien für personalisierte Gesundheit lautete in der qualitativen Analyse die Annahme, dass ein privates Technologieunternehmen im Jahr 2026 in Weimar ein Reallabor für KI-basierte Robotik im Gesundheitswesen eröffnet, mit Schwerpunkt auf kollaborativen Robotern zur Unterstützung medizinischen Personals bei Operationen und Pflegeaufgaben. Ein Reallabor ist ein testräumlicher Ansatz, in dem technologische Innovationen unter realen Bedingungen gemeinsam mit Praxisakteuren erprobt und weiterentwickelt werden.

Ergebnisse des Futures Wheels

Im Rahmen des Futures Wheels wurde mit der Annahme eines Reallabor in Weimar gearbeitet (s. o). Ziel war es, auf Basis dieser Annahme den Möglichkeitsraum zukünftiger Entwicklungen systematisch zu erschließen. Dabei wurden drei zentrale Entwicklungspfade identifiziert, die unterschiedliche Potenziale und Herausforderungen für den Standort Thüringen aufzeigen. Entwicklungspfade, die im Rahmen des Futures Wheels identifiziert wurden:

Ergebnisse der Visual Roadmap

Im Rahmen der qualitativen Weiterentwicklung der im „Futures Wheel“ gewonnenen Erkenntnisse zur Annahme eines verstärkten Einsatzes von Robotik und KI in Thüringen wurden von den Experten drei Geschäftsmodelle identifiziert, mit denen im Jahr 2035 voraussichtlich wirtschaftlicher Erfolg generiert werden kann. Die Visual Roadmap zeigt den Zusammenhang zwischen (i) Anwendungen und Geschäftsmodellen, (ii) erforderlichen Technologien und (iii) gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die zur Erreichung eines für den Innovationsstandort positiven Zielpunkts erforderlich sind. Der Zeithorizont spannt sich von 2025 bis 2035.

Anwendungen und Geschäftsmodelle

| Entwickelte Geschäftsmodelle: | Produkte & Dienstleistungen: |

|---|---|

| Robotersysteme für Pflege und Gesundheit Ein zukunftsweisendes Geschäftsmodell wurde im Bereich intelligenter Robotersysteme für die häusliche Pflege identifiziert. Dazu zählen unter anderem superleichte, bewegungsunterstützende Exoskelette sowie neue Robotersysteme, die pflegerische Aufgaben übernehmen oder ergänzen. Diese Technologien adressieren den demografischen Wandel und die zunehmende Nachfrage nach individueller Betreuung im häuslichen Umfeld. |

|

| Schulungs- und Weiterbildungszentren Ein weiteres Geschäftsmodell könnte durch spezialisierte Informations- und Schulungszentren entstehen, die sich auf Robotik- und KI-Anwendungen im Gesundheits- und Logistikbereich konzentrieren. Kliniken und andere Einrichtungen können dort gezielt ihre Mitarbeitenden an neuen Technologien schulen lassen, wodurch nicht nur die Technikakzeptanz, sondern auch deren effiziente Integration in bestehende Abläufe gefördert wird. |

|

| Modulares Baukastensystem für Robotik & KI Schließlich könnte ein offenes Baukastensystem, das unterschiedliche Komponenten aus den Bereichen Robotik und Künstliche Intelligenz verschiedener Anbieter integriert, ein mögliches skalierbares und anpassungsfähiges Geschäftsmodell sein. Dies würde die passgenaue Konfiguration technischer Systeme je nach Einsatzgebiet ermöglichen – sei es in der Pflege, der Logistik oder der Produktion – und eröffnet neue Marktpotenziale für Thüringer Unternehmen. |

|

Rahmenbedingungen

Für die erfolgreiche Entwicklung und Markteinführung dieser Geschäftsmodelle und dazu erforderlicher Technologien, Produkte und Dienstleistungen sind grundlegende strukturelle und systemische Voraussetzungen erforderlich. Politisch-strategische Steuerung und Koordination: Eine zielgerichtete Entwicklung erfordert klare politische Steuerung und institutionelle Koordination. Landesministerien, die LEG als Wirtschaftsförderung des Landes und fachspezifische Interessensverbände müssen gemeinsam eine strategische Vision verfolgen. Durch eine abgestimmte Schwerpunktsetzung können so Ressourcen gebündelt und zielgerichtete Investitionen sowie Fördermaßnahmen etabliert werden. Hochschulen sind dabei zentrale Partner in Forschung, Ausbildung und Technologietransfer. Bildung, Fachkräfte & Qualifizierung: Der Aufbau eines zukunftsfähigen Ökosystems für Robotik und KI erfordert gut ausgebildete Fachkräfte. Dazu müssen Curricula an Berufsschulen, Hochschulen und in der beruflichen Weiterbildung modernisiert werden. Besonders wichtig sind interdisziplinäre Kompetenzen in den Bereichen Robotik, Softwareentwicklung, Pflege und Medizintechnik. Forschungseinrichtungen sollten thematisch und infrastrukturell auf robotische und KI-Anwendungen ausgerichtet werden. Rechtliche & regulatorische Grundlagen: Für die Marktfähigkeit und Sicherheit robotischer Systeme sind verlässliche rechtliche Rahmenwerke unerlässlich. Dazu zählen europaweit abgestimmte Haftungsregeln, regulatorische Standards für den Einsatz sensibler Technologien sowie einheitliche Zertifizierungsprozesse. Diese Vorgaben schaffen Vertrauen bei Nutzern, Entwicklern und Investoren – und ermöglichen grenzüberschreitende Skalierung. Ökosystem und Netzwerkbildung: Ein leistungsfähiges Innovationsökosystem lebt von funktionierenden Netzwerken. Bestehende Kompetenzzentren, wie im Bereich KI und Medizintechnik, müssen vernetzt, Synergien gezielt gefördert und technologische Offenheit institutionell verankert werden. Cluster- und Netzwerkorganisationen, wie OptoNet e.V. oder medways e.V. spielen hier eine zentrale Rolle als Brückenbauer zwischen Forschung, Industrie und Anwendung.

Technologien

Für die erfolgreiche Entwicklung und Markteinführung der antizipierten Geschäftsmodelle und dazu gehöriger Produkte und Dienstleistungen sind folgende technologische Voraussetzungen erforderlich:

| Technologische Voraussetzung | Herausforderungen |

|---|---|

| Sensorik und Körpersignalverarbeitung Ziel ist die hochpräzise Erfassung physiologischer Zustände des menschlichen Körpers im Alltag, in der Pflege oder im OP. Zum Einsatz kommen verschiedenartige Sensoren (z.?B. optisch, bioelektrisch, mechanisch), die Körpersignale und Vitalparameter in Echtzeit erfassen. | Zuverlässigkeit unter realen Bedingungen (z.?B. Feuchtigkeit, Bewegung), Miniaturisierung, energieeffiziente Datenübertragung, hohe Datenrate bei begrenzter Bandbreite. |

| Motoriksysteme und Aktorik für Medizinrobotik Mechanische Präzision, adaptive Bewegungsführung und biomechanische Kompatibilität stehen im Zentrum dieser Schlüsseltechnologie. Sie ermüglicht OP-Assistenzsysteme, Exoskelette oder robotergestützte Pflegehilfen. | Dynamikanpassung an menschliche Bewegungsmuster, Materialermüdung, Zertifizierung von sicherheitskritischen Antriebssystemen. |

| Rechenleistung & Embedded Hardware für Edge-KI für KI-gestützte medizinische Systeme braucht es leistungsfähige, miniaturisierte Hardware (z.?B. spezialisierte Chips für Bildverarbeitung, Sensorfusion, ML-Algorithmen). Diese leistungsfähige Hardware bildet das Rückgrat für Echtzeitfähigkeit medizinischer Assistenzsysteme. Dabei sind spezialisierte Chips (z.?B. ASICs, RISC-V) entscheidend | Thermische Effizienz, Zuverlässigkeit im Dauerbetrieb, Sicherheitsanforderungen bei körpernahen Systemen. |

| Methodik & Softwareentwicklung für medizinische Geräte Medizinsoftware erfordert hohe Standards in Bezug auf Zuverlässigkeit, Nachvollziehbarkeit und Regulierung. Neben Applikationsentwicklung sind generische Methoden entscheidend, bspw. algorithmische Validierung, Explainable AI, semantische Datenannotation. Ziel ist insofern die Entwicklung insbesonderer KI-basierter Software mit hoher Verlässlichkeit. | Zulassungsverfahren nach MDR/IVDR, Modellrobustheit unter Bias-Bedingungen, Black-Box-Verhalten bei Deep Learning. |

| KI-basierte Robotersysteme für medizinische Operationen Hier verbinden sich KI, Sensorik, Motorik, Bildverarbeitung und Steuerungstechnik zu autonomen oder teilautonomen robotischen Systemen. KI-Algorithmen analysieren Bild- und Sensordaten in Echtzeit und unterstützen die Entscheidungsfindung. | Sicherheitszertifizierung, Haftungsfragen, Grenzbereich zwischen Assistenz und Autonomie sowie Zulassungsfragestellungen für hochautomatisierte Systeme, ethische und rechtliche Abgrenzung von Assistenz und Autonomie. |

| AR/VR/XR für Schulung und Interaktion XR-Technologien erweitern die Interaktion mit medizinischen Systemen. Sie kommen in der Schulung von Klinikpersonal, der Patientenaufklärung sowie der Fernassistenz zum Einsatz, z.?B. durch virtuelle Schulungen, interaktive Assistenz oder Fernberatung. Im Fokus steht dabei auch die Weiterentwicklung immersiver, intuitiv nutzbarer Schnittstellen. | Ergonomie, Akzeptanz und Usability in medizinischen Kontexten, Echtzeitfähigkeit bei hoher Datenkomplexität, Integration mit klinischen Routinen. |

| Lizenzierung & Patentierung im MedTech-Bereich Um wirtschaftliche Verwertung sicherzustellen, sind Schutzrechte und rechtssichere Lizenzmodelle erforderlich. Besonders wichtig ist dies für KI-Methoden, da hier häufig keine materielle Komponente vorliegt. | Schnelligkeit und Internationalität von Patentverfahren, Schutz nicht materieller Innovationen (Software, Algorithmen). |

Wege in die Zukunft: KI-basierte Gesundheitsrobotik für mehr Innovationen

Ausgehend von diesem Möglichkeitsraum könnte Thüringen im Jahr 2035 entweder durch ein modulares Baukastensystem für Robotik- und KI-Produkte oder durch ein international ausgerichtetes Schulungszentrum im Bereich KI-gestützter Robotik wirtschaftliche Wertschöpfung generieren. Um dieses Ziel zu erreichen, ist Folgendes von zentraler Bedeutung: aus den Fehlern der Vergangenheit lernen und die bestehenden Unternehmen im Sinne einer aktiven Industriepolitik bedarfsorientiert unterstützen, Datenräume und Schnittstelleninfrastruktur schaffen sowie den Instituten und Unternehmen die erforderlichen Rahmenbedingungen zur Verfügung stellen.

Die Visual Roadmap zur Zukunft von KI-gestützten, robotischen und immersiven Technologien für personalisierte Gesundheit skizziert den Weg Thüringens hin zu einem hochvernetzten Versorgungs- und Technologiestandort. Zentrale Rolle spielen dabei robotische Systeme für die medizinische Versorgung, die Pflege und Logistik sowie immersive Technologien wie AR, VR oder XR, die neue Möglichkeiten für Schulung, Fernunterstützung und Entscheidungsassistenz eröffnen. Die Weiterentwicklung von Sensorschnittstellen, Softwareintegration, Navigationstechnologien und aktiven Systemen bildet die Grundlage für zukunftsfähige Anwendungen in Echtzeitumgebungen.

Die Anwendungsmöglichkeiten reichen von robotischer Assistenz im OP-Saal und der Pflege über simulationsgestützte Trainingsformate bis hin zu neuartigen Dienstleistungsangeboten im Gesundheitsbereich. KI-basierte Dienstleistungen, modulare Baukastensysteme für medizinische Robotik und neue Geschäftsmodelle zur Kombination von Technologie und personalisierter Versorgung gewinnen zunehmend an Bedeutung. Dabei eröffnen sich auch neue Rollen für potenzielle Versicherungsanbieter, die KI-gestützte Risiken absichern könnten. Die Roadmap macht deutlich, dass für eine nachhaltige Einführung dieser Technologien geeignete regulatorische, technologische und organisatorische Rahmenbedingungen erforderlich sind. Standards müssen weiterentwickelt, Weiterbildungssysteme angepasst und digitale Infrastrukturen ausgebaut werden. Es ist daher sinnvoll, durch eine gezielte Abfrage im Netzwerk von Innovativ Thüringen zu prüfen, welche Akteure aus Wissenschaft und Industrie sich bereits in relevanten Standardisierungsgremien auf nationaler und europäische Ebene einbringen. Es ist aus anderen Bundesländern bekannt, dass Unternehmen und Forschungseinrichtungen häufig nicht über die erforderlichen Ressourcen verfügen, um sich mit ihrem Know-how und zum Wohle der heimischen Innovationslandschaft stark in Normungs- und Standardisierungsprozessen einzubringen. Daher könnte es sinnvoll sein, gezielt relevante thüringische Stakeholder zu identifizieren, die vonseiten der Landesregierung eine Förderung erhalten, um hier Personalressourcen bereitzustellen. Um eine hohe Kohärenz der Aktivitäten thüringischer Akteure zu erzielen und Partikularinteressen auszugleichen, kann es darüber hinaus sinnvoll sein, einen ständigen Fachdialog zum Thema „Standards made in Thüringen“ zu etablieren, in dem sich die in Standardisierungsgremien mitwirkenden Akteure aus dem Freistaat gemeinsam mit der Landesregierung kontinuierlich austauschen und gemeinsame Zielstellungen diskutieren. Die Zusammenarbeit zwischen Ministerien, Universitäten, Wirtschaftsförderern wie LEG sowie Forschungsplattformen wie OptoNet e.V. oder medways e.V. wird als zentraler Hebel gesehen, um gemeinsame Ziele umzusetzen. Gleichzeitig braucht es transparente Prozesse für Bürgerbeteiligung und gesellschaftliche Akzeptanz.

Fachkräfte sind ein kritischer Erfolgsfaktor. Es bedarf neuer Qualifikationsprofile, insbesondere an den Schnittstellen zwischen Technik, Pflege, Softwareentwicklung und Medizin. Schulungszentren, Reallabore und Plattformen zur Aus- und Weiterbildung müssen daher systematisch mitgedacht und institutionell verankert werden. Auch die Frage nach lokalem Training von Robotern, digitaler Unterstützung im Alltag und Inklusion verschiedener Nutzergruppen wird immer relevanter. Bezogen auf eine vorausschauende Veränderung von Jobprofilen könnte es sinnvoll sein, mittels vorausschauender Analyse künftiger Kompetenzanforderungen an der oben beschriebenen Schnittstelle gezielt abzuschätzen, welche Berufsbilder sich in den kommenden fünf bis zehn Jahren entwickeln könnten. Dies würde es der Landesregierung und der Weiterbildungslandschaft im Freistaat erleichtern, frühzeitig erforderliche curriculare, didaktische und kapazitive Veränderungen voranzutreiben.

4.3 eHealth-Systeme auf KI-Basis – mit dem Potenzial, medizinische Versorgung durch vorausschauende Analyse, präzise Diagnostik und individualisierte Prävention grundlegend zu verändern

Der Einsatz von KI in eHealth-Systemen markiert einen tiefgreifenden Wandel im Gesundheitswesen. Durch die intelligente Auswertung von Patientendaten können Krankheiten früher erkannt, Diagnosen unterstützt und individuelle Therapiepläne entwickelt werden. Präventive Maßnahmen lassen sich gezielter anstoßen, während der Zugang zu medizinischer Versorgung verbessert und medizinisches Personal durch automatisierte Routinetätigkeiten entlastet wird. Diese Technologien schaffen nicht nur Effizienzgewinne, sondern eröffnen neue Perspektiven für eine personalisierte, präzisere und umfassendere Versorgung. Konkrete Beispiele für KI-basierte eHealth-Systeme reichen von KI-gestützter Analyse medizinischer Bilddaten (bspw. Röntgenaufnahmen oder MRT-Scans) über digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA), die Patienten in der Bewältigung chronischer Erkrankungen unterstützen, bis hin zur Ausweitung telemedizinischer Beratungen. Auch elektronische Patientenakten und Gesundheitskarten sind wesentliche Bausteine einer digital vernetzten, KI-gestützten Gesundheitsversorgung.

Diese Entwicklungen reichen in die gesamte Wertschöpfungskette des Gesundheitswesens hinein. Sowohl stationäre Einrichtungen als auch ambulante Praxen und Pflegedienste für die Häuslichkeit sowie Kommunen und ihre Gesundheitsämter könnten als Nutzer dieser Technologien unmittelbar berührt sein. Zentrale Akteure in der Weiterentwicklung dieser Technologien sind einerseits Unternehmen der Medizintechnik, der Softwareentwicklung und der Datenanalyse, andererseits Forschungseinrichtungen, Hochschulen und Weiterbildungsinstitutionen, die den notwendigen Wissenstransfer und die Ausbildung zukünftiger Fachkräfte sichern.

Insbesondere in Thüringen eröffnen sich durch diese Technologien Chancen, die über rein technologische Aspekte hinausgehen. Es ist denkbar, dass regionale Versorgungsunterschiede ausgeglichen werden könnten, dass die medizinische Versorgung in ländlichen Räumen besser angebunden und gleichzeitig neue Geschäftsmodelle für Unternehmen erschlossen würden. Unternehmen und Forschungseinrichtungen im Freistaat verfügen bereits heute über zentrale Kompetenzen in der Medizininformatik, der KI-Entwicklung oder auch der Versorgungsforschung.

Für die qualitative Analyse des Trends wurde die Annahme zugrunde gelegt, dass bis Ende 2035 60 Prozent der Krankenhäuser und Arztpraxen in Thüringen KI-basierte Diagnosesysteme einsetzen. Im Januar 2025 wurden im Rahmen eines Expertenworkshops mithilfe des Futures Wheels mögliche zentrale Entwicklungspfade des Trends identifiziert und unter Einsatz der Visual Roadmap ein Zukunftspfad entwickelt, der beschreibt, wie ein für den Innovationsstandort Thüringen positiver Zielpunkt im Jahr 2035 erreicht werden kann.

Ergebnisse des Futures Wheels

Im Rahmen des Futures Wheels wurde mit der Annahme gearbeitet: „Bis Ende 2035 setzen 60 Prozent der Krankenhäuser und Arztpraxen in Thüringen KI-basierte Diagnosesysteme ein.“ Ziel war es, auf Basis dieser Annahme den Möglichkeitsraum zukünftiger Entwicklungen systematisch zu erschließen. Dabei wurden drei zentrale Entwicklungspfade identifiziert, die unterschiedliche Potenziale und Herausforderungen für den Standort Thüringen aufzeigen. Im Ergebnis wurden drei zentrale Entwicklungspfade identifiziert:

Ergebnisse der Visual Roadmap

Im Rahmen der qualitativen Weiterentwicklung der im Futures Wheel gewonnenen Erkenntnisse zur Annahme, dass bis Ende 2035 60 Prozent der Krankenhäuser und Arztpraxen in Thüringen KI-basierte Diagnosesysteme einsetzten, wurden von den Experten drei Geschäftsmodelle identifiziert, mit denen im Jahr 2035 voraussichtlich wirtschaftlicher Erfolg generiert werden kann. Die Visual Roadmap zeigt den Zusammenhang zwischen (i) Anwendungen und Geschäftsmodellen, (ii) erforderlichen Technologien und (iii) gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die zur Erreichung eines für den Innovationsstandort positiven Zielpunkts erforderlich sind. Der Zeithorizont spannt sich von 2025 bis 2035.

Anwendungen und Geschäftsmodelle

| Entwickelte Geschäftsmodelle: | Produkte & Dienstleistungen: |

|---|---|

| Datenverwalter/Datentreuhänder Ein zukunftsträchtiges Geschäftsmodell ergibt sich im Bereich der Datentreuhänderschaft im Gesundheitswesen. Datentreuhänder übernehmen eine vermittelnde Rolle zwischen datenhaltenden Einrichtungen (z. B. Kliniken, Labore), anwendungsorientierten Akteuren (etwa Start-ups oder Versorgungsplattformen) und regulatorischen Instanzen. Sie schaffen Vertrauen durch rechtssichere Datenverwaltung, Einwilligungsmanagement und datenschutzkonforme Zugriffsstrukturen. |

|

| KI-basierte Auswertung medizinischer Bilddaten Ein weiteres Geschäftsmodell liegt in der Entwicklung und Anwendung von KI-Systemen zur medizinischen Bilderkennung. Dabei geht es nicht nur um Diagnostikunterstützung, sondern auch um Mustererkennung, Frühwarnsysteme und strukturierte Dokumentation. Die Geschäftschance liegt in der Kombination hochspezialisierter Bildanalyseverfahren (z. B. für radiologische, dermatologische oder histologische Daten) mit lernfähigen KI-Algorithmen, die sich an neue Daten anpassen.Für Thüringer Unternehmen und Forschungseinrichtungen ergeben sich hier Potenziale in der Produktentwicklung, in der Dienstleistung (z. B. als zertifizierte Softwareanbieter) sowie in klinischen Partnerschaften mit bildgebenden Fachabteilungen. |

|

| Integrierte Gesundheitsmodelle – Medizin trifft IKT Langfristig entsteht ein skalierbares Geschäftsmodell durch die Integration medizinischer Versorgung mit Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT). Hier werden Gesundheitsleistungen, Therapievorschläge, Patientendaten und Versorgungsketten intelligent vernetzt. Dieses Modell zielt auf eine kontinuierliche, personalisierte und ressourcenschonende Gesundheitsversorgung – sowohl im stationären als auch im ambulanten Kontext.Thüringer Unternehmen, die technische Infrastruktur, medizinisches Fachwissen und digitale Service-Logik miteinander verbinden, können sich in diesem Feld als Systemintegratoren oder Plattformanbieter positionieren. |

|

| Therapieorientierte KI-Systeme und Entscheidungsunterstützung Dieses Geschäftsmodell basiert auf digitalen Assistenzsystemen für personalisierte Therapiewahl, z. B. in der Onkologie oder bei seltenen Erkrankungen. Anbieter entwickeln algorithmische Vorschlagssysteme, die Ärzte mit aktuellen Therapieempfehlungen unterstützen. |

|

| Regionale Versorgungspartner und Gesundheitsinfrastruktur-Anbieter Ein Geschäftsmodell, das auf eine stabile, flächendeckende medizinische Versorgung mit regionaler Verankerung abzielt. Ziel ist der Aufbau von Netzwerkstrukturen, Versorgungslösungen und Innovationszentren im ländlichen Raum – gestützt durch digitale Systeme. |

|

Rahmenbedingungen

Die Einführung KI-gestützter Gesundheitsanwendungen vollzieht sich in mehreren Etappen. Gesellschaftliche, regulatorische und institutionelle Bedingungen entwickeln sich dabei mit. Entlang des Zeitverlaufs lassen sich zentrale Voraussetzungen identifizieren, die schrittweise geschaffen werden müssen. Akzeptanz bei Schlüsselakteuren sichern: Bereits in der Frühphase ist entscheidend, dass zentrale Akteure im Gesundheitssystem die Potenziale neuer Technologien erkennen und sich aktiv in deren Entwicklung und Testung einbringen. Die Akzeptanz bei Lead-Anbietern, also bei großen Kliniken, forschenden Unternehmen oder Krankenkassen, wirkt als Katalysator für Markteintritt, Anschlussfähigkeit und Investitionssicherheit. Frühzeitige Beteiligung sichert zudem Relevanz und Praxisnähe der entstehenden Lösungen. Datenkooperation ermöglichen: Der Zugang zu hochwertigen klinischen Daten bleibt einer der zentralen Engpässe für die Entwicklung lernfähiger Systeme. Deshalb ist die Bereitschaft zur Datenteitung, insbesondere durch Krankenhäuser, Labore und Forschungspartner, eine wichtige Grundlage. Sie setzt Vertrauen in Governance-Strukturen voraus: Datenschutz, Zweckbindung und Sicherheit müssen verlässlich geregelt sein, damit Innovation und Verantwortlichkeit Hand in Hand gehen. Qualität dynamischer Systeme absichern: Mit wachsendem Einsatz von KI in klinischen Prozessen müssen auch die Bewertungsmaßstäbe weiterentwickelt werden. Klassische Prüfkriterien greifen zu kurz, wenn Systeme auf wechselnden Daten basieren oder kontinuierlich lernen. Entsprechend sind neue Qualitätsanforderungen zu definieren, die sowohl technische Robustheit als auch ethische und klinisch-praktische Aspekte integrieren, ohne Innovation zu blockieren. Kassenzulassung als systemische Brücke gestalten: Innovationen entfalten erst dann ihre Wirkung, wenn sie in die Regelversorgung gelangen. Dafür ist die Kassenzulassung ein struktureller Schlüsselmoment: Sie entscheidet über Verfügbarkeit, Skalierung und Refinanzierung. Bewertungs- und Erstattungsverfahren müssen deshalb an die Eigenschaften digitaler Medizin angepasst werden – etwa hinsichtlich Algorithmendynamik, Nachvollziehbarkeit und Validierbarkeit. Diversität methodisch verankern: Zuverlässige KI in der Medizin darf nicht auf Durchschnittsdaten basieren. Die gendergerechte Probenahme sowie die Repräsentation von Kindern und Jugendlichen ist daher kein Randthema, sondern ein methodischer Anspruch an Chancengleichheit und klinische Präzision. Studien, Trainings- und Validierungsprozesse müssen systematisch Diversität berücksichtigen, um Verzerrungen zu vermeiden und adäquate Diagnosen und Therapieempfehlungen zu gewährleisten. Technologieakzeptanz gesellschaftlich stabilisieren: Letztlich hängt die flächendeckende Einführung KI-basierter Systeme von ihrer hohen Akzeptanz im Alltag ab. Diese entsteht nicht durch Technik allein, sondern durch verständliche Kommunikation, erklärbare Entscheidungswege und erlebbare Verbesserung der Versorgung. Eine partizipative Entwicklungskultur, transparente Nutzungsketten und ethische Reflexion sind dabei entscheidende Faktoren für Vertrauen und Nutzungsoffenheit.

Technologien

Für die erfolgreiche Entwicklung und Markteinführung der antizipierten Geschäftsmodelle und dazu gehöriger Produkte und Dienstleistungen sind folgende technologische Voraussetzungen erforderlich:

| Technologische Voraussetzung | Herausforderungen |

|---|---|

| Biomarkerintegration und Screeningtechnologien Zur frühzeitigen Erkennung individueller Gesundheitsrisiken und zur präziseren Diagnostik bedarf es integrierter, multimodaler Verfahren zur Erkennung und Kombination biologischer Marker. Die Integration verschiedener Biomarker ermöglicht eine tiefergehende Interpretation molekularer und bildgebender Diagnostik, insbesondere bei komplexen Krankheitsbildern. Auch das Screening als populationsbasierte Früherkennung profitiert von automatisierten Analyseverfahren und prädiktiven Modellen. Aufgrund des Erfordernisses zur Datenteilung Datenintegration würde die Rolle von Datentreuhändern an Relevanz gewinnen. | Standardisierung von Probenahme- und Auswertungsprozessen, Validierung prädiktiver Marker, Skalierbarkeit für breite Anwendung. |

| Datentechnologien für sichere und adaptive Informationsverarbeitung Die zunehmende Vernetzung im Gesundheitssystem erfordert technologische Lösungen zur sicheren, datenschutzgerechten und anpassungsfähigen Informationsweitergabe. Federated Learning als technologische Lösung für Datenteilung ermöglicht das Trainieren von KI-Modellen, ohne dass sensible Patientendaten zentralisiert werden müssen. Ergänzend dazu ist Differential Privacy eine Schlüsseltechnologie zur Absicherung personenbezogener Informationen, die auch bei wiederholter Nutzung statistisch nicht rückverfolgbar sind. | Rechenaufwand dezentraler Lernverfahren, Absicherung verteilter Infrastrukturen, technische Komplexität bei Bereitstellung in Krankenhaussystemen. |

| Multimodale Bildgebung und interpretierbare KI Für eine präzise und zuverlässige medizinische Diagnostik ist die multimodale Bildgebung zentral – also die Kombination verschiedener Bildgebungsverfahren (z. B. MRT, CT, Ultraschall) und diagnostischer Datenquellen. Zur klinischen Akzeptanz solcher Systeme sind Erklärbarkeitslösungen unerlässlich, die Entscheidungsfindungen nachvollziehbar machen – insbesondere bei KI-gestützten Analysen. Sie bilden die Grundlage für Vertrauen und ärztliche Rückversicherung. | Daten-Alignment unterschiedlicher Quellen, Echtzeitverarbeitung großer Datenmengen, Integration in klinische Workflows. |

| Biotechnologische Therapien und Testsysteme Mit dem Fortschritt in regenerativer Medizin rücken stammzellbasierte Therapien in den Fokus – sowohl in der personalisierten Onkologie als auch in der Gewebe- und Organregeneration. Parallel dazu steigt der Bedarf an humanrepräsentativen Tests, die die physiologische Realität besser abbilden als klassische Tiermodelle. Solche Systeme nutzen z. B. Organ-on-a-Chip-Technologie oder KI-gestützte Zellkulturanalysen. | Standardisierung biologischer Materialien, ethische Zulassung, Langzeitverläufe. |

| Technologieakzeptanz durch nutzerzentriertes Design Um technologische Systeme nachhaltig in der Versorgung zu verankern, ist deren Bedienbarkeit und Alltagstauglichkeit entscheidend. Usability und UX-Design sichern, dass medizinisches Personal wie auch Patienten neue digitale Anwendungen effektiv und ohne Barrieren nutzen können. Sie sind damit mehr als „Oberfläche“ – sondern integraler Bestandteil medizinischer Qualität. | Interdisziplinäre Entwicklungsprozesse, Variabilität medizinischer Nutzungsszenarien, Akzeptanz heterogener Nutzergruppen. |

Wege in die Zukunft: Gesundheitsversorgung neu denken

Basierend auf diesem Möglichkeitsraum könnte Thüringen im Jahr 2035 zum Leitanbieter für personalisierte Medizin werden. Um dieses Ziel zu erreichen, ist es von zentraler Bedeutung, dass geeignete Rahmenbedingungen geschaffen werden. Dazu zählen zuverlässige Datensicherungssysteme, Dateninfrastrukturstandardisierungen, Zertifizierungen sowie Awareness und Akzeptanzprogramme für die Bevölkerung. Die Visual Roadmap zu eHealth in Thüringen beschreibt ein ambitioniertes Zukunftsbild einer digital gestützten, personalisierten und vernetzten Gesundheitsversorgung. Zentrale Rolle spielt dabei der intelligente Einsatz von KI-Technologien, etwa für Bildauswertung, Therapieempfehlungssysteme oder multimodale Diagnostiklösungen. Technologische Grundlagen wie Datenmanagementsysteme, Softwareentwicklung für die klinische Anwendung, Testplattformen oder die Integration verschiedener Biomarker bilden das Fundament einer zunehmend datenbasierten Versorgung.

Ein zentrales Ziel ist der Aufbau neuer Anbieterstrukturen, die Genomik, KI und Medizintechnik vereinen und durch vertrauenswürdige Dateninfrastrukturen gestützt werden. Damit entstehen auch neue Rollen im System, bspw. für Datentreuhänder, kuratierende Institutionen oder Unternehmen, die klinische Daten analysieren und validieren. Diese Akteure agieren in enger Abstimmung mit Ärzten, kassenärztlichen Vereinigungen und Kliniken und Patienten. Zukünftig werden Testentwicklung, Zertifizierung und Anwendung über Plattformen organisiert, die sowohl medizinische Expertise als auch digitale Systemkompetenz bündeln. Angesichts der Komplexität und hohen Ambition der beschriebenen, möglichen zukünftigen Entwicklung sollte geprüft werden, ob die Landesregierung oder Innovativ Thüringen gezielt einen crosssektoralen Dialogprozess initiiert, der die zuvor beschriebenen Stakeholder inkludiert und in dem gemeinsam über erforderliche Maßnahmen diskutiert wird, wie diese Entwicklung angereizt werden kann. Dabei kann es nicht nur darum gehen, was Politik tun kann, sondern darum zu identifizieren, welche Beiträge jeder Stakeholder zu dieser Gesamtvision beitragen kann und wird. Der Dialogprozess könnte durch eine vorgeschaltete Machbarkeitsstudie für den Aufbau einer entsprechenden Anbieterstruktur und vertrauenswürdiger Dateninfrastruktur im Freistaat unterstützt werden.

Im Mittelpunkt steht dabei der Mensch, sowohl als Nutzer neuer Systeme als auch als Teil eines integrativen Versorgungsmodells. Aspekte wie erklärbare KI, Datenschutz, geschlechtersensible Probenahme und benutzerfreundliches Design fließen zunehmend in die Entwicklung ein. Gleichzeitig entstehen neue Anforderungen an Aus- und Weiterbildung. Künftige Fachkräfte müssen sowohl technologische als auch medizinische Kompetenzen vereinen können. Entsprechende Ausbildungsformate und gezielte Weiterbildungsangebote zu maschinellem Lernen und Gesundheitstechnologien werden notwendig.

Politisch und strukturell braucht es ein koordiniertes Vorgehen, von ressortübergreifenden Förderstrategien über spezielle Programme zur Translation bis hin zur frühzeitigen Einbindung der Krankenkassen in Genehmigungs- und Markteintrittsfragen. Der Aufbau digitaler Versorgungsstrukturen im ländlichen Raum, die Entwicklung vertrauenswürdiger Datenplattformen und die Positionierung Thüringens als Modellregion für eine datengestützte, personalisierte Medizin bilden zentrale Eckpfeiler dieses Zukunftsbildes. Es sollte geprüft werden, ob der Aufbau eines Trusted Data Centers die entscheidende Basis für den Aufbau einer Modellregion sein kann. Das Trusted Data Center könnte ausgehend von seiner Funktion für den Gesundheitssektor auch branchenübergreifend und als skalierbare Lösung gedacht werden. Das Zentrum sollte nicht nur als reine Infrastruktur zur Bereitstellung von Rechenleistung und Speicherkapazitäten dienen, sondern als institutionelle Plattform, die spezielles Know-how zur Zusammenführung und Nutzung sensibler Gesundheitsdaten bereithält. Wesentlich ist die Implementierung fortschrittlicher Anonymisierungstechnologien, um den sicheren und datenschutzkonformen Umgang mit personenbezogenen Informationen zu gewährleisten. Dieses Zentrum könnte nicht nur als zentrale Ressource für die sichere Datenverarbeitung fungieren, sondern auch als koordinierende Instanz für eine föderale KI-Architektur im Gesundheitswesen auftreten. Indem es die Interoperabilität von Datensystemen fördert und als Plattform für den Austausch und die Analyse von Gesundheitsdaten dient, könnte es eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung einer datengestützten, personalisierten Medizin spielen und zugleich Thüringen als Vorreiterregion für vertrauenswürdige Gesundheitsdateninfrastrukturen etablieren.

eHealth ist kein Randthema, sondern ein strategisches Handlungsfeld für medizinische Qualität, wirtschaftliche Entwicklung und gesellschaftliche Teilhabe. Thüringen kann hier eine Vorreiterrolle einnehmen, wenn es gelingt, Technologie, Vertrauen, Kompetenzentwicklung und Finanzierung zusammenzuführen.

4.4 Kontext-sensitive Sensorik – als Schlüssel für adaptive Systeme in Industrie, Mobilität und Alltag, die Umweltinformationen intelligent erfassen und nutzen

Unter kontext-sensitiver Sensorik werden Sensorik-Systeme zusammengefasst, die relevante Informationen aus ihrer Umgebung erfassen und interpretieren. Hierbei werden verschiedene Sensordaten, etwa optische oder akustische, verarbeitet und durch den Einsatz von KI-basierten Systemen verstärkt. Auf diese Weise können kontextabhängige Umgebungsdaten in Echtzeit analysiert und adaptive Reaktionen ermöglicht werden. Eine Kombination unterschiedlicher Sensoren und deren Signalen führt zu einer tiefgreifenden Umfeldanalyse mit einem hohen Informationsgehalt. Bisherige Anwendungsfelder reichen von autonomer Navigation von Drohnen oder Roboterschwärmen über Umweltüberwachung und Verkehrssteuerung bis hin zu Smart Homes und dem Maschinen- und Anlagenbau. Noch in der Forschung und Entwicklung befindliche kontextsensitive Anwendungen weisen eine deutlich höhere Komplexität auf. Herausforderungen liegen in der Integration und Echtzeitverarbeitung großer, heterogener Datenmengen, dem Energiebedarf mobiler Anwendungen, der Leistungsfähigkeit von spezifizierten Algorithmen sowie der Gewährleistung von Datenschutz und Datensicherheit. Darüber hinaus erschwert insbesondere die mangelnde Standardisierung derzeit die Interoperabilität solcher Systeme.

Ein zentrales Anwendungsfeld, das zukünftig an Bedeutung gewinnen kann, ist die Weiterentwicklung von kontext-sensitiven Smart-City-Ansätzen. Hier können intelligente Sensoriksysteme dazu beitragen, urbane Räume effizienter, sicherer und nachhaltiger zu gestalten – etwa durch adaptive Verkehrssteuerung, intelligente Energieverteilung oder die frühzeitige Erkennung von Umweltbelastungen. Der Trend geht dabei klar in Richtung einer immer stärkeren Vernetzung und Integration von Sensordaten, die durch KI-basierte Auswertung neue Formen der Stadtplanung, Mobilität und Daseinsvorsorge ermöglichen. Langfristig eröffnet die kontextsensitive Sensorik damit nicht nur neue Geschäftsmodelle, sondern kann auch einen wesentlichen Beitrag zur Lebensqualität und Resilienz urbaner und ländlicher Räume leisten.

Für die qualitative Analyse des Trends wurde die Annahme zugrunde gelegt, dass bis Ende 2035 Thüringen führend bei der Entwicklung und Herstellung von kontext-sensitiver Sensorik für Produktion, Verkehr, Robotik und Energieversorgung ist. Im Februar 2025 wurden im Rahmen eines Expertenworkshops mithilfe des Futures Wheels mögliche zentrale Entwicklungspfade des Trends identifiziert und unter Einsatz der Visual Roadmap ein Zukunftspfad entwickelt, der beschreibt, wie ein für den Innovationsstandort Thüringen positiver Zielpunkt im Jahr 2035 erreicht werden kann.

Ergebnisse des Futures Wheels

Im Rahmen des Futures Wheels wurde mit der Annahme gearbeitet: „Im Jahr 2035 ist Thüringen führend bei der Entwicklung und Herstellung von kontext-sensitiver Sensorik für Produktion, Verkehr, Robotik und Energieversorgung.“ Ziel war es, auf Basis dieser Annahme den Möglichkeitsraum zukünftiger Entwicklungen systematisch zu erschließen. Dabei wurden vier zentrale Entwicklungspfade identifiziert, die unterschiedliche Potenziale und Herausforderungen für den Standort Thüringen aufzeigen.

Ergebnisse der Visual Roadmap

Im Rahmen der qualitativen Auswertung der im Antizipationsworkshop erarbeiteten Visual Roadmap wurden vier Geschäftsmodellansätze identifiziert, die auf Basis technologischer Entwicklungen und konkreter Anwendungsfelder im Freistaat wirtschaftliches Potenzial entfalten könnten. Die Visual Roadmap zeigt den Zusammenhang zwischen (i) Anwendungen und Geschäftsmodellen, (ii) erforderlichen Technologien und (iii) gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die zur Erreichung eines für den Innovationsstandort positiven Zielpunkts erforderlich sind. Der Zeithorizont spannt sich von 2025 bis 2035.

Anwendungen und Geschäftsmodelle

| Entwickelte Geschäftsmodelle: | Produkte & Dienstleistungen: |

|---|---|

| AVT als Produkt Ein tragfähiges Geschäftsmodell ergibt sich aus der industriellen Skalierung der Aufbau- und Verbindungstechnik (AVT) für Sensoriksysteme. Durch gezielte Weiterentwicklung hinsichtlich Kosteneffizienz, Realzeitfähigkeit und Miniaturisierung kann AVT zu einer eigenständigen Produktlinie avancieren, die in einer Vielzahl von Anwendungsfeldern einsetzbar ist – etwa in der Umweltüberwachung, der Produktionsautomatisierung oder bei mobilen Sensorsystemen.Für Thüringer Anbieter entsteht die Möglichkeit, sich als Systemlieferant für modular aufgebaute AVT-Komponenten zu positionieren. Insbesondere OEM-nahe Anwendungen und die Integration in bestehende Maschineninfrastrukturen versprechen attraktive Absatzmärkte. Die Verknüpfung mit regionaler Softwareentwicklung für AVT-spezifische Schnittstellen stärkt zusätzlich die vertikale Wertschöpfung. |

|

| Sensor-as-a-Service Ein besonders dynamisches Geschäftsmodell entfaltet sich im Bereich nutzungsbasierter Sensorikdienste. Modular konfigurierbare Multisensorsysteme ermöglichen es, Sensorfunktionen flexibel als Service bereitzustellen – z. B. für temporäre Einsätze in der Forstwirtschaft, der Luftgütemessung oder im Verkehrsmonitoring.Kunden erhalten dabei Zugang zu Sensorik, Datenerhebung und Vorverarbeitung, ohne selbst proprietäre Hardware vorhalten zu müssen. Für Thüringer Akteure bietet dieses Modell das Potenzial, sich als Full-Service-Anbieter von Sensorik-on-Demand zu etablieren – ergänzt durch digitale Schnittstellen, DSGVO-konforme Datenbereitstellung und begleitende Analyseangebote. |

|

| Prognose- und Assistenzsysteme Aus der intelligenten Auswertung multimodaler Sensordaten entstehen skalierbare Geschäftsmodelle im Bereich vorausschauender Steuerung und Entscheidungsunterstützung. Sensorbasierte Assistenzsysteme ermöglichen bspw. frühzeitige Stauprognosen, Monitoring kritischer Infrastrukturen oder vorausschauende Wartungsprozesse (predictive maintenance). Diese Systeme kombinieren Sensordatenfusion, Echtzeitkommunikation und KI-gestützte Interpretationsmodelle. Für Thüringen ergeben sich damit Anwendungsfelder entlang der gesamten urbanen Infrastruktur, insbesondere in der Mobilität, im Verkehrsmanagement oder im Katastrophenschutz. Lokale Anbieter können hier als Integratoren zwischen Sensortechnologie, Software und Praxisanwendung auftreten. |

|

| Nachhaltige Sensorlösungen Ein zukunftsweisendes Geschäftsmodell ergibt sich im Bereich ökologisch verträglicher Sensorsysteme für temporäre Außeneinsätze. Biologisch abbaubare Sensoren, wie sie etwa am TITK (Thüringisches Institut für Textil- und Kunststoff-Forschung) entwickelt werden, eröffnen neue Anwendungsperspektiven für Umwelt- und Agrarbereiche – etwa in der Bodenfeuchteüberwachung, Waldbrandprävention oder im biodiversitätsbezogenen Monitoring. Dieses Modell adressiert zugleich steigende Anforderungen an Nachhaltigkeit und Stoffkreislauffähigkeit. Für Thüringer Unternehmen entsteht die Chance, mit innovativen Werkstoffen und Sensordesigns neue Nischenmärkte zu erschließen – sowohl im öffentlichen Auftrag als auch im wachstumsstarken Umwelttechnologiemarkt. |

|

Rahmenbedingungen

Die Etablierung kontextsensitiver Sensorik als zukunftsweisender Technologiebereich erfordert mehr als technologische Innovationskraft. Entscheidend ist ein abgestimmtes Zusammenspiel von Bildung, Marktkenntnis, Regulierung und Ökosystementwicklung. Entlang des Entwicklungspfads lassen sich fünf zentrale Voraussetzungen identifizieren, die strategisch aufgebaut und nachhaltig gesichert werden müssen:

Fachkräfteentwicklung systematisch anstoßen: Der Aufbau eines spezialisierten Studiengangs Sensor Engineering markiert einen ersten strukturellen Schritt zur langfristigen Kompetenzsicherung. Darüber hinaus braucht es frühzeitig ansetzende Bildungsangebote, die technologische Themen bereits in Schule und Berufsorientierung verankern. Interdisziplinäre Qualifizierungsangebote an Hochschulen und Weiterbildungsinstitutionen sind notwendig, um die steigende Nachfrage nach Fachkräften in Entwicklung, Anwendung und Wartung sensorbasierter Systeme zu decken. Bedarfsorientierte Entwicklung durch Marktnähe sichern: Für die wirtschaftliche Skalierung sensorbasierter Lösungen ist es unerlässlich, technologische Entwicklungen eng an reale Bedarfe anzubinden. Systematische Marktanalysen und Consumer Insights liefern die Grundlage für marktgerechte Innovationen und priorisierte Entwicklungspfade. Besonders in domänenspezifischen Einsatzfeldern müssen Anwenderbedürfnisse frühzeitig identifiziert und in die Technologieentwicklung rückgekoppelt werden. Cybersicherheit und Regulatorik frühzeitig mitdenken: Mit der Vernetzung sensibler Sensoriksysteme steigen auch die Anforderungen an Sicherheit und Regulierung. Die konsequente Umsetzung bestehender Vorgaben, insbesondere der europäischen NIS-2-Richtlinie zur Netz- und Informationssicherheit, ist zentrale Voraussetzung für Vertrauen, Marktzugang und Investitionsbereitschaft. Sensoriklösungen müssen bereits in der Entwicklungsphase unter Berücksichtigung aktueller Sicherheitsstandards konzipiert werden, um spätere Anpassungskosten und regulatorische Hürden zu minimieren. Cybersicherheit wird damit zum integralen Teil technologischer Produktentwicklung. Interoperabilität als Grundvoraussetzung fördern: Damit Sensoriksysteme skalierbar und flexibel einsetzbar sind, bedarf es offener, standardisierter Schnittstellen. Der gezielte Einsatz von Open-Source-Technologien wie OPC UA schafft die notwendige technische Grundlage für systemübergreifende Kommunikation, sowohl in industriellen als auch in öffentlichen Infrastrukturen. Durch konsequente Schnittstellenakzeptanz wird eine technologische Fragmentierung vermieden. So entstehen durchgängige, modular anschlussfähige Systeme, die auch in heterogenen Datenumgebungen bestehen können. Innovationsökosysteme räumlich und strukturell stärken: Zur nachhaltigen Verankerung sensorbasierter Wertschöpfung ist ein gezielter Aufbau regionaler Ökosysteme erforderlich. Dies umfasst aktive Ansiedlungsstrategien für Sensorik- und Softwareunternehmen, idealerweise in räumlicher Nähe zu Hochschulen, Rechenzentren und Technologietransfereinrichtungen.

Technologien

Für die erfolgreiche Entwicklung und Markteinführung der antizipierten Geschäftsmodelle und dazu gehöriger Produkte und Dienstleistungen sind folgende technologische Voraussetzungen erforderlich:

| Technologische Voraussetzung | Herausforderungen |

|---|---|

| Sensorikvielfalt und Multisensoriksysteme Ein zentrales Element technologischer Innovation liegt in der Kombination unterschiedlichster Sensorprinzipien: akustische, optische, radar- und multiphysikalische Sensoren bilden gemeinsam mit intelligenter Software zur Datenfusion die Grundlage für adaptive, kontextsensitive Sensorsysteme. Diese Systeme ermöglichen präzise Umgebungswahrnehmung in Mobilität, Infrastrukturüberwachung und Industrie 4.0. | Unterschiedliche Datenfrequenzen und -qualitäten, komplexe Synchronisation von Sensoren, Robustheit unter variierenden Umweltbedingungen. |

| Aufbau- und Verbindungstechnik (AVT) Die AVT bildet einen technologischen Kern zur Realisierung hochintegrierter Sensorsysteme. Sie ermöglicht die präzise Verbindung elektronischer und nichtelektronischer Komponenten – ein entscheidender Schritt zur Miniaturisierung und Leistungssteigerung von Sensorplattformen. AVT wird dabei nicht nur als Enabler betrachtet, sondern auch als potenzielles Produkt mit eigenem Marktwert. | Hohe initiale Entwicklungskosten, Echtzeitfähigkeit, thermische und mechanische Stabilität, Qualitätssicherung in Serienfertigung. |

| Systemintegration und Schnittstellenfähigkeit Für die effiziente Integration kontextsensitiver Sensoriklösungen ist die Entwicklung anwendungsübergreifender Schnittstellen entscheidend. Die Heterogenität sensorischer Datenquellen erfordert technologische Lösungen zur Harmonisierung und Übertragbarkeit. Offenheit, Modularität und Standardisierung sind dabei wesentliche Prinzipien. | Herstellerübergreifende Interoperabilität, Kompatibilität mit Legacy-Systemen, Echtzeitdatenverfügbarkeit. |

Wege in die Zukunft: Kontextsensitive Sensorik als Schlüsseltechnologie

Basierend auf diesem Möglichkeitsraum könnte Thüringen im Jahr 2035 mit Sensor-as-a-Service in verschiedenen Sektoren Geld verdienen. Um dieses Ziel zu erreichen, ist es von zentraler Bedeutung, Datenräume und Schnittstelleninfrastruktur zu schaffen und den Instituten und Unternehmen die erforderlichen Rahmenbedingungen zur Verfügung zu stellen. Zentrale Voraussetzung dafür ist ein massives Engagement internationaler Standardisierungsgremien.

Die Visual Roadmap zur kontextsensitiven Sensorik beschreibt, wie Thüringen durch gezielte Technologie- und Infrastrukturentwicklung seine Rolle als Kompetenzstandort für adaptive, skalierbare Sensorlösungen bis 2035 systematisch ausbauen kann. Ausgangspunkt ist die Weiterentwicklung und Kombination hochspezialisierter Sensoren, etwa Akustik, Radar oder optische Sensorik, die in multisensorische Systeme integriert werden. Ergänzt werden diese durch KI-basierte Softwarelösungen, die komplexe Umweltdaten, Bewegungsmuster oder Systemzustände in Echtzeit analysieren. Einen besonderen Stellenwert nimmt dabei das Aufbau- und Verbindungstechnik (AVT) ein. Hierbei geht es um die Erfassung und Bewertung von Parametern wie Geschwindigkeit, Realitätsnähe und Kosten, um die Leistungsfähigkeit intelligenter Sensorsysteme praxistauglich zu validieren. Die Landesregierung sollte zur Unterstützung dieser Entwicklung prüfen, inwiefern in Thüringen Reallabore für autonome Mobilität eingerichtet werden können, die als Testumgebungen für kontext-sensitive Sensorik im Verkehr, in der Logistik und der Robotik dienen. Diese Labore sollten nicht nur als technologische Erprobungsräume fungieren, sondern auch als Plattformen für die Entwicklung und Implementierung von Standards und regulatorischen Rahmenbedingungen. Zudem könnte Thüringen als internationaler Partner für autonome Mobilität positioniert werden, indem es eine strategische Partnerschaft mit globalen Akteuren im Bereich der Mobilität und Technologie anstrebt.

Diese Systeme entfalten ihr Potenzial in einer Vielzahl von Anwendungsfeldern. Dazu gehören Echtzeitprognosen in Verkehr und Landwirtschaft, das Monitoring kritischer Infrastrukturen sowie Assistenzsysteme, die schrittweise bis zur Vollautomation führen. Auch im Bereich AVT entwickeln sich neue Lösungen für skalierbare Multisensorikplattformen, die anwendungsübergreifend eingesetzt werden können. Sensorik wird so zur zentralen Grundlage für nachhaltige und adaptive Systeme, etwa im Verkehrsmanagement, der digitalen Forstwirtschaft oder in umweltbezogenen Analysen. Dabei gewinnen auch ökologisch orientierte Sensorlösungen an Bedeutung, wie biologisch abbaubare Partikelsensoren oder selbstskalierende Überwachungssysteme.

Ein solches Innovationssystem benötigt eine leistungsfähige Daten- und Cloudinfrastruktur. Diese muss sowohl datensouverän als auch zugänglich sein. Die Roadmap verweist auf Vorhaben wie die Thüringen Cloud, die eine sichere, DSGVO-konforme Verarbeitung großer Datenmengen ermöglichen soll. Damit verbunden ist auch die Notwendigkeit offener Schnittstellenstandards, die eine flexible Anbindung verschiedener Sensorprinzipien erlauben. Neben der technischen Realisierung müssen auch gesellschaftliche Voraussetzungen geschaffen werden, insbesondere in Fragen der Datenhoheit, Transparenz automatisierter Entscheidungen und der Etablierung vertrauenswürdiger Systeme.

Zugleich ist ein systematischer Aufbau von Fach- und Ausbildungskompetenz erforderlich. Studiengänge wie Sensor Engineering, berufsbegleitende Weiterbildungsformate und gezielte Talentförderung sollen dazu beitragen, sowohl Fachkräfte als auch interdisziplinäre Projektteams langfristig zu sichern. Gleichzeitig ist eine stärkere Sichtbarkeit sensorbezogener Berufsbilder notwendig, ergänzt durch moderne Kommunikationsformate, um auch die gesellschaftliche Akzeptanz gegenüber kontextsensitiver Sensorik zu fördern.

Langfristig strebt Thüringen ein integriertes Sensorik-Ökosystem an, das ökologische Nachhaltigkeit, wirtschaftliche Skalierbarkeit und gesellschaftliche Akzeptanz in Einklang bringt. AVT spielt dabei eine Schlüsselrolle als Brücke zwischen technologischem Fortschritt und realweltlicher Anwendung. Die Roadmap macht deutlich, dass kontextsensitive Sensorik weit über eine einzelne Technologie hinausgeht. Sie bildet die Grundlage für neue Geschäftsmodelle, datenbasierte Services und zukunftsorientierte Standortentwicklungen.

4.5 Intelligente Bildverarbeitung – als Grundlage für autonome, reaktive und lernfähige Systeme in dynamischen Umgebungen

Intelligente Bildverarbeitung nutzt fortschrittliche Methoden der Künstlichen Intelligenz (KI) und des maschinellen Lernens, um visuelle Daten in Echtzeit zu analysieren, zu interpretieren und darauf zu reagieren. Dabei geht es nicht mehr nur um reine Erfassung und Speicherung von Bildinformationen, sondern um die Entwicklung lernfähiger Systeme, die sich an wechselnde Umgebungen anpassen und kontinuierlich aus neuen Daten lernen können. Diese Systeme kombinieren hochauflösende Bildsensoren mit leistungsfähigen KI-Algorithmen und sind in der Lage, komplexe Aufgaben wie Gesichtserkennung, Bewegungsanalyse und Objekterkennung zu übernehmen.

Anwendung findet diese Technologie in der Automobilbranche, wo intelligente Bildverarbeitungssysteme autonome Navigation durch das präzise Erkennen von Hindernissen, Fußgängern oder Verkehrszeichen ermöglichen. In der industriellen Fertigung erhöht die intelligente Bildverarbeitung die Qualitätssicherung durch automatisierte Fehlererkennung auf Produktionslinien. In der Medizin unterstützt die intelligente Bildanalyse die Früherkennung von Krankheiten, bspw. durch die automatisierte Auswertung von MRT- oder Röntgenbildern. Darüber hinaus gewinnt diese Technologie auch in der Sicherheits- und Überwachungstechnik zunehmend an Bedeutung, etwa für biometrische Zugangskontrollen oder Verhaltensanalysen.

Herausforderungen bestehen vor allem bei der Integration und Verarbeitung großer Datenmengen, bei der Sicherstellung der Echtzeitfähigkeit der Systeme sowie bei der Anpassung an unterschiedliche Lichtverhältnisse und komplexe Umgebungen. Hinzu kommen rechtliche Fragen, insbesondere bei der Nutzung sensibler personenbezogener Daten (z. B. Gesichtserkennung in öffentlichen Räumen). Der Trend zur intelligenten Bildverarbeitung macht deutlich, dass nicht nur technische, sondern auch gesellschaftliche und rechtliche Fragen entscheidend für die Akzeptanz und den nachhaltigen Einsatz dieser Schlüsseltechnologie sind.

Für die qualitative Analyse des Trends wurde die Annahme zugrunde gelegt, dass sich Thüringen zum Ende der 2020er Jahre zum Vorreiter im Feld der Intelligenten Bildverarbeitung in den Bereichen KI-gestützter Fertigung, Robotik und autonomer Mobilität entwickelt hat. Im Februar 2025 wurden im Rahmen eines Expertenworkshops mithilfe des Futures Wheels mögliche zentrale Entwicklungspfade des Trends identifiziert und unter Einsatz der Visual Roadmap ein Zukunftspfad entwickelt, der beschreibt, wie ein für den Innovationsstandort Thüringen positiver Zielpunkt im Jahr 2035 erreicht werden kann.

Ergebnisse des Futures Wheels

Im Rahmen des Futures Wheels wurde mit der Annahme gearbeitet: „Zum Ende der 2020er Jahre hat sich Thüringen zum Vorreiter im Feld der Intelligenten Bildverarbeitung in den Bereichen KI-gestützter Fertigung, Robotik und autonomer Mobilität entwickelt.“ Ziel war es, auf Basis dieser Annahme den Möglichkeitsraum zukünftiger Entwicklungen systematisch zu erschließen. Dabei wurden zwei zentrale Entwicklungspfade identifiziert, die unterschiedliche Potenziale und Herausforderungen für den Standort Thüringen aufzeigen.

Ergebnisse der Visual Roadmap

Im Rahmen der qualitativen Weiterentwicklung der im Futures Wheel gewonnenen Erkenntnisse zur Annahme einer thüringischen Vorreiterrolle im Feld der Intelligenten Bildverarbeitung wurden von den Experten fünf Geschäftsmodelle identifiziert, mit denen im Jahr 2035 voraussichtlich wirtschaftlicher Erfolg generiert werden kann. Die Visual Roadmap zeigt den Zusammenhang zwischen (i) Anwendungen und Geschäftsmodellen, (ii) erforderlichen Technologien und (iii) gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die zur Erreichung eines für den Innovationsstandort positiven Zielpunkts erforderlich sind. Der Zeithorizont spannt sich von 2025 bis 2035.

Anwendungen und Geschäftsmodelle

| Entwickelte Geschäftsmodelle: | Produkte & Dienstleistungen: |

|---|---|

| Data-Center & Rechenzentrum Ein zukunftsweisendes Geschäftsmodell liegt im Aufbau und Betrieb leistungsfähiger, regional verankerter Rechenzentren. Diese stellen die notwendige digitale Infrastruktur für datenintensive Anwendungen bereit, etwa für die KI-gestützte Kartengenerierung, das Training autonomer Systeme oder die Verarbeitung multimodaler Sensordaten in Mobilität, Gesundheit und Produktion. Rechenzentren ermöglichen eine souveräne, DSGVO-konforme Datenverarbeitung und sichern gleichzeitig Wertschöpfung vor Ort. Für Thüringen ergibt sich daraus die strategische Chance, digitale Souveränität zu stärken und eigene Datennetze als Basisinfrastruktur für zukünftige Geschäftsmodelle bereitzustellen. |

|

| Plattformanbieter/Cloud-Anbieter Ein skalierbares Geschäftsmodell ergibt sich aus der Rolle als Anbieter cloudbasierter Plattforminfrastrukturen für datenbasierte Dienste. Plattformanbieter koordinieren die Integration von Sensordaten, Steuerungssystemen und KI-Analytik und schaffen so die technische Grundlage für die sektorübergreifende Nutzung smarter Systeme. Die Plattformen agieren als intermediäre Struktur zwischen Datenquellen und Anwendern, bieten standardisierte Schnittstellen und ermöglichen eine modulare Erweiterung durch Software-Services. Für Thüringer Unternehmen ergibt sich damit die Möglichkeit, zentrale Schnittstellen im entstehenden Datenökosystem zu besetzen. |

|

| Datenanbieter für KI-gestützte Fertigungsprozesse Ein geschäftliches Potenzial liegt in der spezialisierten Bereitstellung industriell nutzbarer Datensätze zur Verbesserung KI-gestützter Fertigungsprozesse. Datenanbieter sammeln, strukturieren und pflegen produktionsrelevante Daten mit hoher Qualität und regulatorischer Sicherheit. Ihre Angebote zielen auf Unternehmen, die lernfähige Systeme, digitale Zwillinge oder adaptive Produktionsplanung einsetzen wollen. Diese Anbieter nehmen eine Schlüsselrolle in datengetriebenen Fertigungsökosystemen ein und ermöglichen es, datenbasierte Wertschöpfung auch in kleinen und mittleren Unternehmen zu etablieren. |

|

| Komplettlösungsanbieter im Bereich autonome Mobilität Ein umfassendes Geschäftsmodell ergibt sich aus der Fähigkeit, vollständige Systemlösungen im Bereich autonomer Mobilität bereitzustellen. Komplettanbieter verknüpfen Sensorik, Software, Fahrzeugtechnik und Cloudinfrastruktur zu einsatzfähigen Mobilitätslösungen – etwa für ländliche Regionen, Logistikdienste oder kommunale Verkehrssteuerung. Durch Integration und Standardisierung schaffen sie marktfähige Angebote, die komplexe Technologien für Anwender zugänglich machen. Thüringer Anbieter könnten sich damit als Systemintegratoren in einem wachsenden Mobilitätssegment profilieren. |

|

| Thüringen als Komplettanbieter für adaptive Fertigungstechnologien Ein strategisches Geschäftsmodell ergibt sich durch die Positionierung Thüringens als Standort für adaptive Fertigungstechnologien mit hoher Modularität. Im Zentrum stehen skalierbare Sensorsysteme, intelligente AVT-Verfahren und flexible Softwarelösungen, die eine dynamische Anpassung an wechselnde Fertigungsbedingungen erlauben. Die Kombination aus Hardwareintelligenz, Schnittstellenstandardisierung und KI-gestützter Steuerung eröffnet insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen Zugang zu innovativen Automatisierungslösungen. Thüringen könnte hier als Gesamtsystemanbieter entlang der digitalen Fertigungskette sichtbar werden. |

|

Rahmenbedingungen

Für die erfolgreiche Entwicklung und Markteinführung der antizipierten Geschäftsmodelle sowie der dazugehörigen Technologien, Produkte und Dienstleistungen sind grundlegende strukturelle und strategische Voraussetzungen erforderlich:

Infrastrukturaufbau und Sichtbarkeit: Zur Stärkung der regionalen Innovationsfähigkeit sind gezielte Investitionen in leistungsfähige Infrastruktur erforderlich. Der Bau eines Rechenzentrums in Thüringen wird als kritische Voraussetzung für datenintensive Anwendungen benannt. Flankierend sind Sensibilisierungsmaßnahmen notwendig, um die Sichtbarkeit und gesellschaftliche Akzeptanz eines solchen Rechenzentrums zu erhöhen. Der Zugang zu Rechenleistung wird somit als systemrelevanter Baustein für datengetriebene Geschäftsmodelle etabliert. Technologietransfer und Hochschulvernetzung: Der Technologietransfer aus Hochschulen in wirtschaftliche Anwendungsfelder spielt eine zentrale Rolle für die Marktdurchdringung neuer Sensoriklösungen. Die ZLV (Zentrale Landesverteilerstelle) der Hochschulen bildet hierfür eine institutionelle Schnittstelle. Transfer- und Gründerzentren sollen gezielt ausgebaut werden, um Ausgründungen, Kooperationen mit KMU und frühe Produktentwicklungen zu fördern. Innovationskultur und regulatorisches Experimentieren: Zur Erprobung sensorikbasierter Technologien und ihrer Systemintegration bedarf es flexibler Testumgebungen. Die Etablierung von Reallaboren, ermöglicht durch geeignete Experimentierklauseln, schafft Freiräume für technische Erprobung, partizipative Entwicklungsprozesse und regulatorische Annäherung. Thüringen kann hier durch modellhafte Pilotprojekte eine Vorreiterrolle einnehmen und zugleich Standards mitentwickeln. Clusterorientierte Wertschöpfung: Die Bildung und Weiterentwicklung wertschöpfender Cluster wird als Schlüssel zur nachhaltigen Regionalentwicklung verstanden. Durch den gezielten Aufbau regionaler Netzwerke zwischen Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Gründungsakteuren entstehen robuste Innovationsökosysteme, die langfristige Wettbewerbsfähigkeit sichern und neue Märkte erschließen helfen.

Technologien

Für die erfolgreiche Entwicklung und Markteinführung der antizipierten Geschäftsmodelle und dazu gehöriger Produkte und Dienstleistungen sind folgende technologische Voraussetzungen erforderlich:

| Technologische Voraussetzung | Herausforderungen |

|---|---|

| Multispektrale Sensorik und multimodale Bildgebung Ein zentrales Technologiefeld liegt in der Entwicklung multispektraler Sensoren (VIS–IR) sowie multimodaler Bildgebungssysteme, die Daten aus unterschiedlichen Quellen – optisch, thermisch oder radarbasiert – kombinieren. In Verbindung mit intelligenter Beleuchtung und multimodaler Datenauswertung entstehen Systeme mit hoher Präzision und breitem Anwendungsspektrum. | Kalibrierung heterogener Sensorquellen, Echtzeitverarbeitung großer Datenmengen, Synchronisation visueller und nicht visueller Informationskanäle. |

| Edge-Computing und dezentrale Rechenarchitekturen Für datenintensive Anwendungen – etwa bei autonomen Systemen oder Echtzeitüberwachung – sind leistungsfähige Hochleistungschips an der Netzperipherie erforderlich. Sie ermöglichen lokale Datenverarbeitung mit geringer Latenz. | Energieeffizienz unter Volllast, thermische Stabilität, Integration in Miniatur-Hardware. |

| KI-gestützte Steuerung und Navigation Die Kombination von KI-Werkzeugen mit präziser Navigation (Sensordatenfusion) bildet das Rückgrat adaptiver Systeme in Mobilität, Produktion und Logistik. Expertensysteme, die auf Sensordaten zugreifen, treffen Entscheidungen in komplexen, dynamischen Umgebungen. | Interpretierbarkeit von KI-Entscheidungen, Datenqualität aus heterogenen Quellen, Latenzzeiten bei der Entscheidungsfindung. |

| Kommunikationstechnologien und Konnektivität Für die sichere und latenzarme Übertragung sensorischer und maschineller Daten ist eine robuste Konnektivitätsinfrastruktur erforderlich. Insbesondere bei Mobilitätsanwendungen oder verteilten Sensorsystemen sind skalierbare Kommunikationslösungen zentral. | Netzstabilität bei hoher Auslastung, Schutz vor Zugriff Dritter, Interoperabilität zwischen Systemkomponenten. |

| Data-Center und digitale Infrastruktur für Rechenleistung Rechenintensive Sensoriksysteme benötigen lokal verankerte Data-Center mit hoher Speicherkapazität und performanter Infrastruktur. Sie dienen nicht nur der Datenverarbeitung, sondern auch als Sicherheitsanker für sensible Informationen. | Nachhaltiger Energieeinsatz, hohe Verfügbarkeit, Datenschutzkonformität. |

Wege in die Zukunft: Vom Innovationsraum zum Komplettanbieter adaptiver Technologien

Basierend auf diesem Möglichkeitsraum könnte Thüringen im Jahr 2035 das Land der digitalen Hidden Champions 2.0 werden und sich als Komplettanbieter für adaptive Fertigungstechnologie positionieren, bspw. mit adaptiven Robotern für diverse Einsatzgebiete. Um dieses Ziel zu erreichen, ist es von zentraler Bedeutung Forschungsräume zur Verfügung zu stellen und neue Innovationszyklen zu unterstützen. Ausgangspunkt ist die konsequente Weiterentwicklung bildverarbeitender Technologien: Von multispektralen Sensorsystemen über hochintegrierte Edge-Chips bis hin zu KI-basierten Bildgebungs-, Navigations- und Steuerungssystemen entstehen neue Basistechnologien, die in vielfältige Anwendungen überführt werden. Besonders hervorzuheben ist dabei die sensorbasierte Echtzeitanalyse in Mobilitäts-, Logistik- und Instandhaltungskontexten sowie die Entwicklung lernender Systeme für Kartengenerierung und Zustandsüberwachung.